出張ATD25報告会 NECビジネスインテリジェンス様 編

- 寺嶋 広明

- 2025年11月21日

- 読了時間: 10分

更新日:2025年12月2日

こんにちは、Hyper-collaboration、トランジション・デザイナーの寺嶋です。

2025年5月、今年もHyper-collaboration代表の吉田 裕美子はアメリカへ旅立ちました。目的はATD-ICE※(ATD International Conference and Exposition)への参加です。今年の会場はワシントンDC。(上記※リンクはすでに2026年版です)

広い会場を東へ西へと渡り歩き、300以上あるセッションから鼻を効かせて厳選したものをギュッと詰め込み、それらを脳内攪拌しスクイーズするための4日間を過ごしてきました。

そして、帰国後、明確なつながりを持っていなかったいくつものコンテンツが、下ごしらえ、味付け、盛り合わせという工程を経て、一つの流れと意味を持った作品として生まれ変わり、7月15日、Hyper-collaborationのATD25報告会としてお披露目しました。

この作品を一回だけの発表でお蔵入りさせてしまうのは勿体なすぎるという理由から、希望いただいた企業にて毎年インハウス開催しているのが表題にある「出張ATD報告会」です。

今年もたくさんの企業からご依頼をいただき、まるでツアーアーティストのように開催場所を転々としながら出張報告会を実施しましたが、この記事ではNECビジネスインテリジェンス様で開催した会を取り上げ、内容をご紹介します。

(本文の最後にこの記事をNotebookLMに読み込ませた結果のポッドキャスト風音声ファイルを置いてみましたのでそちらもお楽しみください)

NECビジネスインテリジェンス様は、主に、NECグループの「コーポレート機能」を集約・高度化し、AI・データ活用とデジタル技術を駆使して、業務プロセス改革とオペレーションの効率化を担う専門会社です。グループ各社における「スタッフソリューション(バックオフィス/支援業務)」を強化しながら、グループ全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える役割を担っています。

今回はグループの人材開発を牽引する人材開発サービス統括部の河合さんからのご依頼で実施の運びとなりました。

さて、今年のATD-ICEのテーマは「Collective Insights. Lifelong Learning.」

ちょっと日本語に訳すのにはニュアンスが難しい文ですが、語弊を恐れず訳してみれば「共に学び続けることで生まれる新しい気づき」という感じでしょうか?

このニュアンスは、ATD報告会をご体験いただくと「ああ、そういうことか」と思っていただけるのですが、このブログでも、少しでもその感覚に近いところまでお伝えできるよう頑張ってみます。

出張報告会当日のアジェンダ(フルバージョン)はこちらでした。※クリックで各セクションに飛びます。

NECビジネスインテリジェンスの河合さんが企画してくれたこの報告会ですが、NECビジネスインテリジェンスさんだけではなくNECさんの方々にもご参加いただき、当初の予定よりも大幅に座席数を増やしての開催となり、両社の皆さんの組織・人材に対しての学びの意欲の高さをひしひしと感じる会となりました。

では、順番に追っていきましょう。

Section1:Future Readinessの真実

ATD25報告会のオープニングテーマは「Future Readiness(未来への備え)」。

Thinkers50のRADAR CLASS(新進気鋭部門)に選出されたセリーナ・ネリ氏は、「未来の働き方に必要なのはGPSではなくコンパスだ」と語りました。

急速に変化する環境下では「正解が描かれた地図」は存在していないので、「方向を示す感性」こそが問われるということです。

また、「未来への備え」とは、スキルだけでなく4つの次元にまたがる「生き方の再設計」だとし、「未来への備えを構成する以下の4つのコア要素」を紹介しました。

COMPETENCEー能力:知識を応用して行動する力 | EXPERIENCESー経験:人性における様々な経験 |

DRIVERSー動機:自分が突き動かされるモチベーションの源泉 | PREFERENCES―好み・選好:どう生きたいか、どう働きたいか、どう学びたいか |

特に、下のふたつがコンパスやエンジンとなり、上の2つを駆動させるという関係性になっているということでした。

Section1の後半では、「ブレイクスルーパフォーマンスの(画期的な成果を上げるための)内なるゲーム」というテーマを扱い、リーダーに必要な内的資質として「5つのコアエンジン」

Purpose(志)

Wisdom(知恵)

Growth(成長)

Love(愛)

Self-actualization(自己実現)

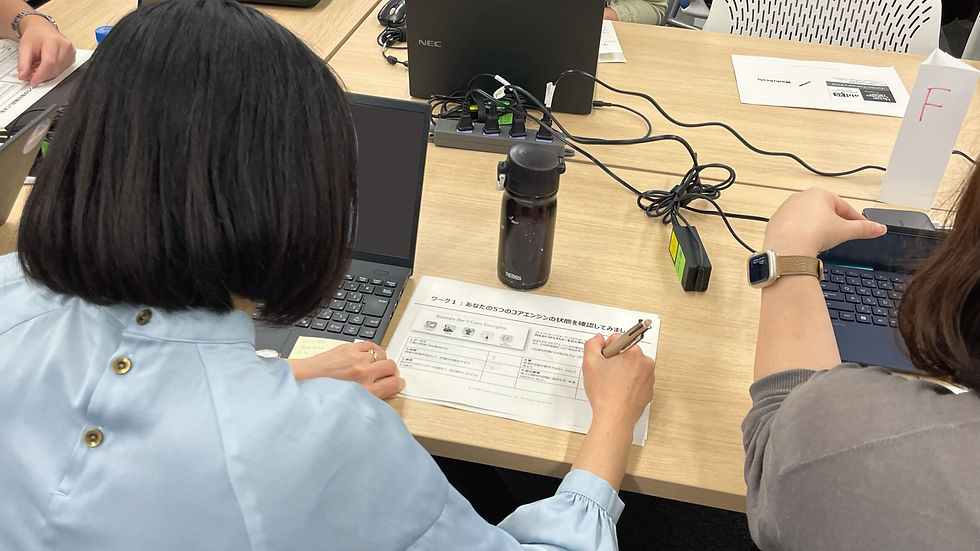

を紹介し、この要素が描かれたワークシートを使用して、参加者の皆さんが自分自身のエンジン状態を1〜5で評価し、チームで共有する時間を設けました。

その結果、あるテーブルでは、メンバーの大半がSelf-actualization(自己実現)の評価が高く、皆さん自分自身の意見をきっちり持っているという確認ができた一方、未来予測が困難な時代にそれに対応するためのWisdom(知恵)が必要だということを認識したと発表してくださいました。

Section2:AI時代の人と組織の成長

Section2は

アンラーニング:意識的に多世代が一体となる職場を育むための道

アンラーニングとは何か?

成長を解き放つインテリジェントな失敗(Failures)

変化の激しい現代においてインテリジェントな失敗がどのように組織の成功と結びついているか?

Unafraid:恐れずに大切なことについて声を上げる方法「本当に大切なこと」について発言することに不安や恐怖

スピークアップ(声をあげる)文化を育むための声の力を引き出すトレーニング

スピークアップ文化を築くことに対する誤解

人材という「見えにくい」価値を測定・改善可能な指標に変換する

という盛りだくさんのテーマについての内容でした。

特に、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授によるインテリジェントな失敗(Failures)の考え方では、「学習やイノベーションが生まれる組織は、試行錯誤を行なっている。その中で生まれる失敗をどれもこれも同じに扱ってはならない」という主張と、そのためのFailuersとMistakesの違いが解説されました。

参加者は自分たちの仕事を題材に、チームがインテリジェント・フェイラー(賢い失敗)を実現するため、どのステージで挑戦しているかを話し合うワークを実施しました。

印象的だったコメントとしては、「同じ仕事(タスク)を行なっていても人によって、それが高リスクだったり、低リスクだったりという異なる評価をするということが発見された。そして、そのことを知るということが心理的安全性を育むことへつながり、次の変化を支える鍵である」というものでした。

恒例の「ここで00:00だったらセーフ!」スライドがこのタイミングで投影されるのですが、この日は、設定した「10:48」ぴったりにこのスライドに辿り着き、会場から大きな拍手をいただきました。(2023年には20分押しでしたw)

実はこれ、今期2回目の偉業で、すでに吉田さんの脳内にAIが搭載されているのでないかという疑惑が生まれています(嘘です)。

このほか、もうひとつ「スピークアップ」についてのワークも行いSection2は終了しました。

Section3:AI時代の戦略と情報

AIを活用して、リアルタイムに学習パス戦略を構築する方法

AIと共に思考する「戦略立案」

AI時代の労働力準備

AIを実践的に活用する組織が享受するもの

AIを活用している企業は、どのようなスキルを育成しようとしているのか?

数値から物語へ:データを活用したストーリーテリング

データ、情報、知識、知恵の関係

データの見方を設計するシンプルな3ステップ

このセクションも盛りだくさんでしたね。

AIの急速な進化は、人の学びと戦略の在り方を大きく変えつつあるという前提で、アジャイルコーチのジョン・バレット氏によるセッションでの、「AIを活用してリアルタイムに学習パスを設計する」仕組みを紹介しました。これはAIを効率化ツールとしてではなく、「学習を共創する相棒」として活用する発想です。

また、HYCのATD報告会ではお馴染み、「i4cp」のトムさんのプレゼンテーションでAI導入を企業変革プロジェクトとして捉えて社員を巻き込んで実施している企業とそうでない企業の差異をお伝えしました。

さらに、ServiceNow社の事例を活用しながら、AI活用の4つのカテゴリ分けと、業務プロセスの詳細な分析と併せて、その4つのカテゴリのどれがフィットするのかを考察しました。

そして、このセクションの終盤では、カリン・レックス氏の「数値から物語へ:データを活用したストーリーテリング」について、ネイサン・シェドロフ氏の「理解の外観図」を引き合いに出しながらお伝えしました。

Section4:人が成長し続ける社会に生きるということ

最後のセクションです。

テーマは、「人が成長し続ける社会」。

ATD-ICEの常連、セス・ゴーディン氏は、蜜蜂が巣を去る時のエピソード「Song of Increase」(拡大の歌)についてエピソードを披露してくれたということです。ミツバチは巣がいっぱいになると、次の世代の繁栄のために蜜などの成果をすべて巣に残し、祈りの歌を歌いながら去っていくのだそうです。これは新しいチャレンジをし続けるという意味において現在のシニアマネジャークラスへの痛烈なメッセージと言えるでしょう。

またセスは、交通渋滞を例に挙げ、その渋滞について「あ〜、はまっちまった」と思うのか、「自分自身が交通渋滞を発生させている要素であるのか」と思うことの差について触れながら、私たちは、変化の影響を受ける側にいるのではなく、常に、その変化を起こす側にいることを示唆しました。

セクションの終盤では、「自分たちは何のために働くのか」「誰のために意味をつくるのか」という問いが会場に静かに響き、それは「自分はどうありたいのか、どう生きていきたいのか」つまりSection1のDRIVERS(動機)とPREFERENCES(好み・選考)に回帰していきました。

終わりに:学びを分かち合うということ

今回の出張ATD25報告会を通して感じたのは、

NECビジネスインテリジェンス、NECの皆さんが「知識を得るための場」としてではなく、「共に考え、未来を創る対話の場」としてこの時間を受け止めてくださっていたことです。

AIやデジタルがどれだけ進化しても、変化の原動力は人と人の理解、そして対話です。

ふりかえりでも、参加者の方から、「これからの時代、自分のコンパスをどのように使っていくのが大事だと思う学びの時間でした」というコメントをいただきました。

また、本イベント企画者の河合さんからは、「ATD-ICEは300以上セッションがあり、その中からコンテンツをピックアップしてまとめ上げることは、ある種料理人の作業と似ている。同じ材料を使ってもシェフの力量でどんな料理が仕上がるかは全く変わってします。今日はまるでグランメゾン東京のような仕上がりだったと思う」という、素晴らしいコメントをいただきました!

出張ATD報告会のご依頼お待ちしています!

Hyper-collaborationでは、こうした出張ATD報告会を通じて、「学びからの気づき、そしてその共有が、組織の未来を変える」と思っており、これから出張ATD報告会を通じてその輪を広めていきたいと思います。

自組織で出張ATD報告会を開催したいと思われた方は、こちらにお問い合わせください。

フルバージョン(2時間半)ではなく、短縮バージョン(1時間半)も可能です。

出張ATD25報告会について、最近パスタの調理にはまっている寺嶋がお届けしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

おまけ:Podcast風音声解説

以下のファイルは、本記事の内容をGoogleのAI「NotebookLM」を用いてPodcast形式の音声ファイルとして生成したものです。なお、音声内容は自動生成によるものであり、その正確性・表現についてはHyper-collaborationが保証するものではありません。

ATD(Association for Talent Development)とは、1944年に設立された世界最大の人材・組織開発に関する会員制組織(NPO)であり、より良い世界の創造(Create a World That Works Better)をビジョンに、人材・組織開発に携わる全ての人々の知識習得・スキル向上を支援しています。本ブログではATDが年に一度行うイベント「ATD-ICE」(International Conference & Exposition)の2023年度版をATD23と略し、その報告会を開催させていただいた内容を掲載しています。

メールマガジンに是非ご登録ください!更新時にメールが届きます。